数年前のあるデータによると、岐阜県は、子どもにかける教育費の金額が全国で4位だそうだ。それにも関わらず、都市の難関大学への合格者数はかなり少ない。

この地区だけでもかなりの数の塾がある。しかし、学校のテストの平均点はこの10年くらい横ばい状態だ。理由は簡単。塾にお金を「消費」しに来ている生徒が山ほどいるからだ。これは決して塾の責任ではない。

そうではなくて、塾にはお金を「投資」するという感覚が大切だ。塾の授業料は、「消費」ではなくて「投資」するものだというのが、私の中の定義でもある。

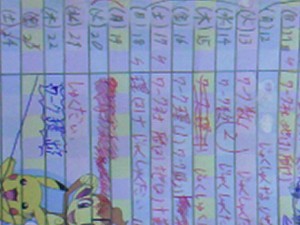

そういった意味で、この間の日曜日の自習室は圧巻だった。元々は休校日の予定だったが、1人だけ期末テストが終わっていない中3生がいたため、急きょ開放することにした。たとえ、その中学に通う生徒が1人であっても、校舎は開放する。直前の予定変更は、HPに記載するので意識の高い塾生はしっかりとチェックしてくれている。中高校生の9割以上が自習に来たため、部屋は飽和状態。特に、数理に手こずる中2の生徒たちから山のような質問が投げかけられた。質問対応は講師にとっても大変勉強になる。その年々の生徒の傾向が分かるからだ。最後の3時間はこちらが休息する暇もないくらい、次々と質問を持って来てくれた。どの生徒にも誠心誠意対応させてもらっている。やり方を書いた紙を渡し、もう一度解くように指示する。これを繰り返せば、知識は自ずと定着する。

私は、「塾の講師は消耗品」だと考えている。これでもかというくらい利用してくれればこちらも嬉しい。逆に利用できない者は、ドリンクバーを注文しているのに、水しか飲まないのと同じといえよう。

私が何もかも犠牲にして、サポートしたいと思うのは、そういう生徒たちなのだ。

まれに、「恥ずかしがり屋な性格なので自分から質問ができない」という声を聞く。性格のせいにして現実逃避するのは楽だ。(甘えん坊と過保護な生徒はこのタイプが多い)

そもそも、性格は一生直らない。要は、性格でなくて、「考え方」の違いだけだ。性格は「おとなしい」けれど、こと勉強になると質問の鬼になる生徒は沢山いる。

家の中では「大事な大事な一人」でも、社会に出れば「その他大勢の中の一人」。甘えが許されるのは今だけ。そのことを実感してもらいたい。いい意味で「厚かましく」なれば、塾は最高の空間になるのだから。